SEMANA 12 ABRIL10 AL 14

EN ESTA SEMANA TENDREMOS LAS EXPOSICIONES CON UN TIEMPO DE 30 MINUTOS PARA LOS CINCO GRUPOS.

AL MISMO TIEMPO ESTAREMOS REALIZANDO PLAN DE APOYO (RECUPERACIONES)

CONTINUACION

El nuevo ministro, una vez comprobado el colapso financiero que amenazaba al Estado, recurrió de nuevo al proyecto de Calonne, retocado en algunos puntos. En esta ocasión, los «privilegiados», que se habían erigido en representantes de los intereses de la nación, negaron al monarca toda capacidad legal para cambiar el sistema fiscal francés y solicitaron la convocatoria de los Estados Generales, argumentando (conforme a la tesis del duque Luis Felipe II de Orleans) que eran la única institución histórica que tenía poder para ello.

Como cuerpo legislativo que actuaba en representación de cada una de las tres clases sociales, la nobleza, el clero y el pueblo (el «Tercer Estado»), los Estados Generales habían tenido un importante papel en la Francia de los siglos XIV y XV. Sin embargo, la deriva centralista y absolutista protagonizada desde entonces por las monarquías europeas había por lo general reducido este tipo de instituciones a órganos consultivos o decorativos; era el caso de los Estados Generales, de los que puede incluso afirmarse que yacían en el olvido: su última reunión había tenido lugar en 1614.

(TEMA 7) Los Estados Generales (1788-1789)

Enfrentado a una situación insostenible, Luis XVI aceptó al fin (5 de julio de 1788) la reunión de los Estados Generales para primeros de mayo de 1789 y la dimisión de Loménie de Brienne; Jacques Necker, puesto otra vez al frente del ministerio de finanzas, se convertía en el nuevo hombre fuerte de la situación. Aparentemente, con la convocatoria de los Estados Generales, la llamada «revuelta de los privilegiados» se había anotado una victoria; en realidad, era el principio de una nueva etapa caracterizada por el exclusivo protagonismo de la burguesía. Si los poderosos pretendían aprovechar los Estados Generales para perpetuar sus privilegios, los burgueses perseguían acabar con ellos; de ahí que sus primeros objetivos fueran conseguir para el Tercer Estado una representación similar en cifras a la nobleza y clero juntos, y que se votase por cabeza y no por estamentos.

El decreto que organizaba los comicios (27 de diciembre de 1788) estableció el modo en que cada estamento elegiría a sus representantes en los Estados Generales, pero sin hacer referencia a la importante cuestión del voto, verdadero caballo de batalla de los dirigentes de la burguesía. La libertad que, en la práctica, concedía la normativa electoral favoreció a los distintos aspirantes a liderar el Tercer Estado, que pudieron difundir sin cortapisas sus ideas y proyectos políticos, asumidos por un importante sector de la sociedad francesa, como quedó reflejado en los cuadernos de quejas (cahiers de doléances) enviados al rey por instituciones y grupos ciudadanos.

Una vez efectuadas las votaciones, el 5 de mayo de 1789 tuvo lugar la apertura de los Estados Generales con un discurso de Luis XVI, donde dejaba entrever la exclusiva misión de solucionar el problema financiero que se asignaba a la institución, sin aludir en ningún momento a las peticiones de los portavoces del estamento popular. El Tercer Estado pidió que las votaciones se llevasen a cabo individualmente y no por estamento, ya que en caso contrario el voto conjunto de la nobleza y el clero prevalecería siempre sobre el de los plebeyos. La propuesta difícilmente podía prosperar: si se votaba individualmente, el Tercer Estado, que disponía de mayoría de representantes, pasaría a controlar los Estados Generales.

El juramento del Juego de Pelota, de Jacques-Louis David

Tras varias semanas de discusiones estériles, el Tercer Estado acordó abandonar tanto su denominación como su condición de organismo representativo de tan sólo un estamento, y, sobre la base de sus miembros, se constituyó en Asamblea Nacional, autoproclamándose auténtica representación de la nación e invitando a los demás estamentos a unirse a sus deliberaciones (17 de junio). El rey respondió privándoles del salón donde se reunían; bajo el liderazgo de Honoré Gabriel Riqueti, conde de Mirabeau, y del abate Emmanuel Joseph Sieyès, la Asamblea Nacional se trasladó a un edificio público utilizado como frontón para el juego de pelota, y, en medio del entusiasmo general, pronunció el 20 de junio el célebre Juramento del Juego de Pelota: no separarse hasta que hubiesen dotado a Francia de una Constitución. Numerosos representantes del bajo clero y otros nobles liberales se unieron a la Asamblea. Luis XVI hubo de ceder: el 27 de junio reconoció la Asamblea Nacional y ordenó al clero y a la nobleza que se incorporaran a la misma, lo que suponía una aceptación de hecho, por parte del rey, del principio de soberanía nacional.

(TEMA 8 ) La revuelta popular (1789)

En tanto que abierto desafío a la autoridad monárquica y triunfo de la soberanía nacional sobre el absolutismo, debe considerarse la constitución de la Asamblea Nacional (y no la toma de la Bastilla) como el primero de los sucesos revolucionarios; es preciso reconocer, sin embargo, que difícilmente se hubiera llegado más lejos de no haber contado la Asamblea con el apoyo popular. Tras el forzado reconocimiento por parte del rey, en efecto, la aristocracia cortesana empujó de inmediato a Luis XVI a actuar contra la Asamblea Nacional, acuartelando tropas en Versalles (20.000 soldados) por si era preciso utilizar la fuerza contra la Asamblea y destituyendo otra vez a Jacques Necker, verdadero ídolo de la burguesía.

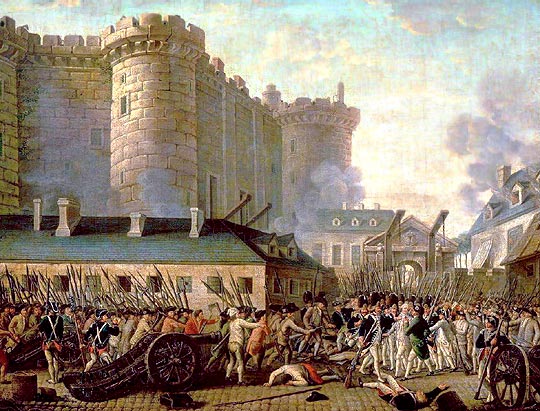

En París crecía la agitación por semejantes noticias: el 12 de julio, conocida la sustitución de Necker e intuyéndose que la Asamblea iba a ser disuelta por las armas, las masas populares se amotinaron, sumiendo la ciudad en el caos y la anarquía. Bajo la dirección del joven periodista Camille Desmoulins, muchos manifestantes tomaron armas del arsenal de los Inválidos y se dirigieron a la prisión de la Bastilla, símbolo de la opresión despótica.

El 14 de julio, que se convirtió desde entonces en la fiesta nacional francesa, la Bastilla fue tomada por los revolucionarios. El acontecimiento tuvo un efecto extraordinario. Se crearon comités por todas partes, las mansiones nobiliarias fueron asaltadas, se destruyeron documentos y se dejaron de pagar los derechos señoriales. En la capital se formó una municipalidad revolucionaria, se creó una Guardia Nacional (a cuyo mando se puso al Marqués de La Fayette) y se adoptó una escarapela con los colores rojo y azul de París, a los que se añadió el blanco real.

La toma de la Bastilla (14 de julio de 1789)

La rebelión popular de París tuvo inmediata repercusión en los núcleos de población de toda Francia. En pocas jornadas, la burguesía conquistaba el poder municipal, estableciendo comunas revolucionarias en lugar de las antiguas oligarquías locales, y encuadrando a las clases medias en milicias cívicas encargadas de velar por el orden público. Luis XVI aceptaba, mientras tanto, los hechos consumados retirando las tropas, restituyendo en su cargo a Necker (16 de julio) y recibiendo con todos los honores la nueva enseña nacional: la escarapela tricolor de la municipalidad de París, origen de la actual bandera francesa.

Cuando la revuelta urbana comenzaba a remitir, la ola revolucionaria sacudió con notable intensidad el mundo rural. Era «el Gran Miedo» (la Grande Peur), un fenómeno de paroxismo colectivo surgido al socaire de noticias confusas sobre partidas de bandidos que, en convivencia con los poderosos, recorrían los campos sembrando la destrucción y la muerte. En todos los lugares aparecieron grupos de campesinos armados que, ante la falsedad de las noticias, dirigieron sus iras contra los castillos y registros notariales, donde se suponían depositados los documentos acreditativos de los derechos feudales que históricamente habían pesado sobre sus espaldas.

Profe pues hay vemos q está una manera excepcional y a la que acudían representantes de los llamados tres estamentos: el clero que conformaba el Primer Estado, la nobleza que constituía el Segundo Estado[1] y los representantes de las ciudades que disponían de consistorio, es decir; el Tercer estado

ResponderEliminarenrysamuelmurillomurillo10@gmail.com

ResponderEliminar